前列腺日常存在的误区

1. "只有老年人才会得前列腺疾病"

误区:认为前列腺增生、前列腺炎或前列腺癌仅发生在老年人中。

事实:

前列腺炎常见于中青年男性(2050岁),尤其是慢性盆腔疼痛综合征。

前列腺癌虽多见于50岁以上,但近年有年轻化趋势。

前列腺增生通常从40岁后开始出现症状。

2. "尿频、尿急一定是前列腺炎"

误区:将排尿异常简单归因于前列腺炎。

事实:

尿频、尿急还可能是膀胱过度活动症、尿路感染、糖尿病甚至心理因素导致。

需通过前列腺液检查、尿流动力学等明确诊断。

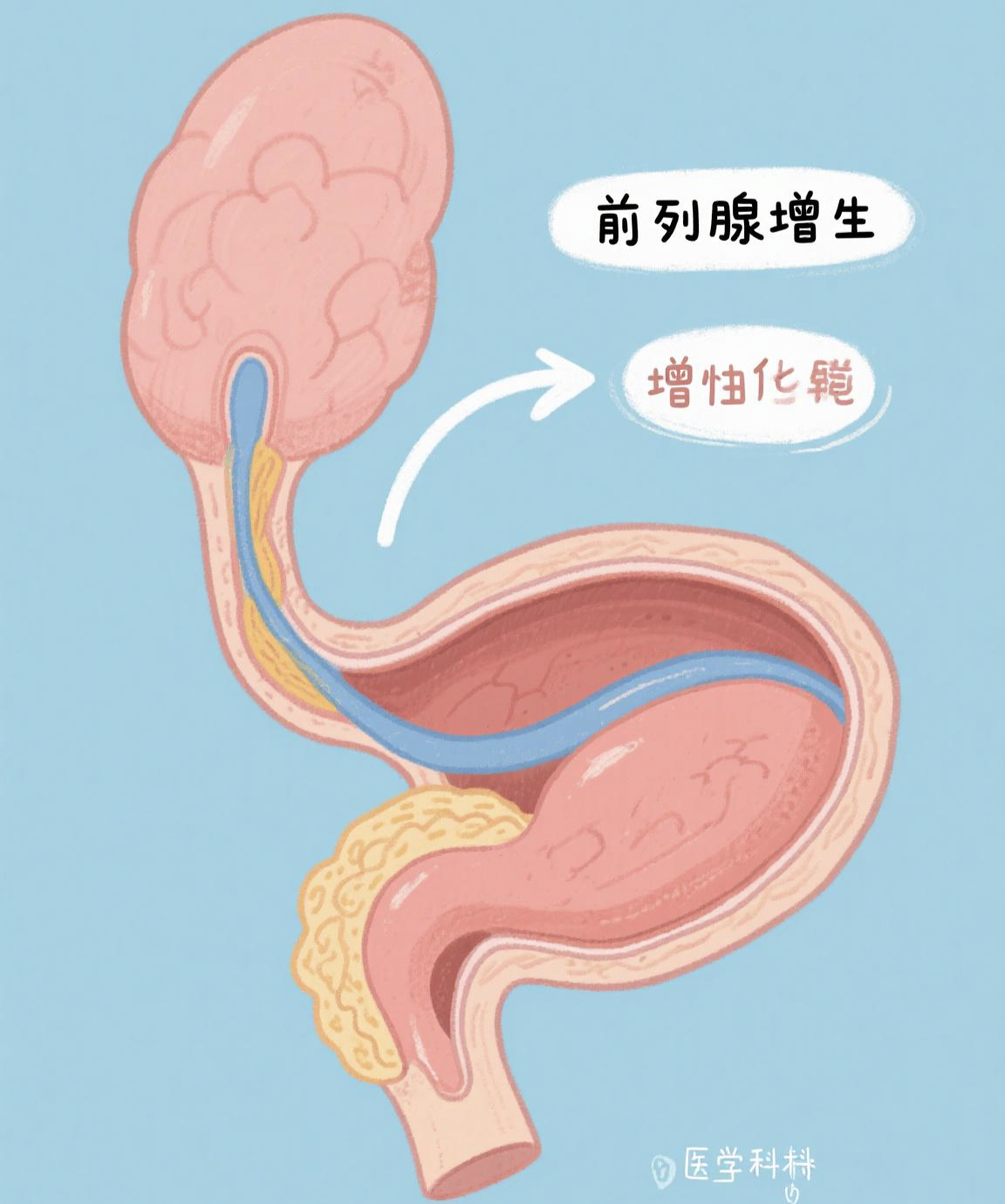

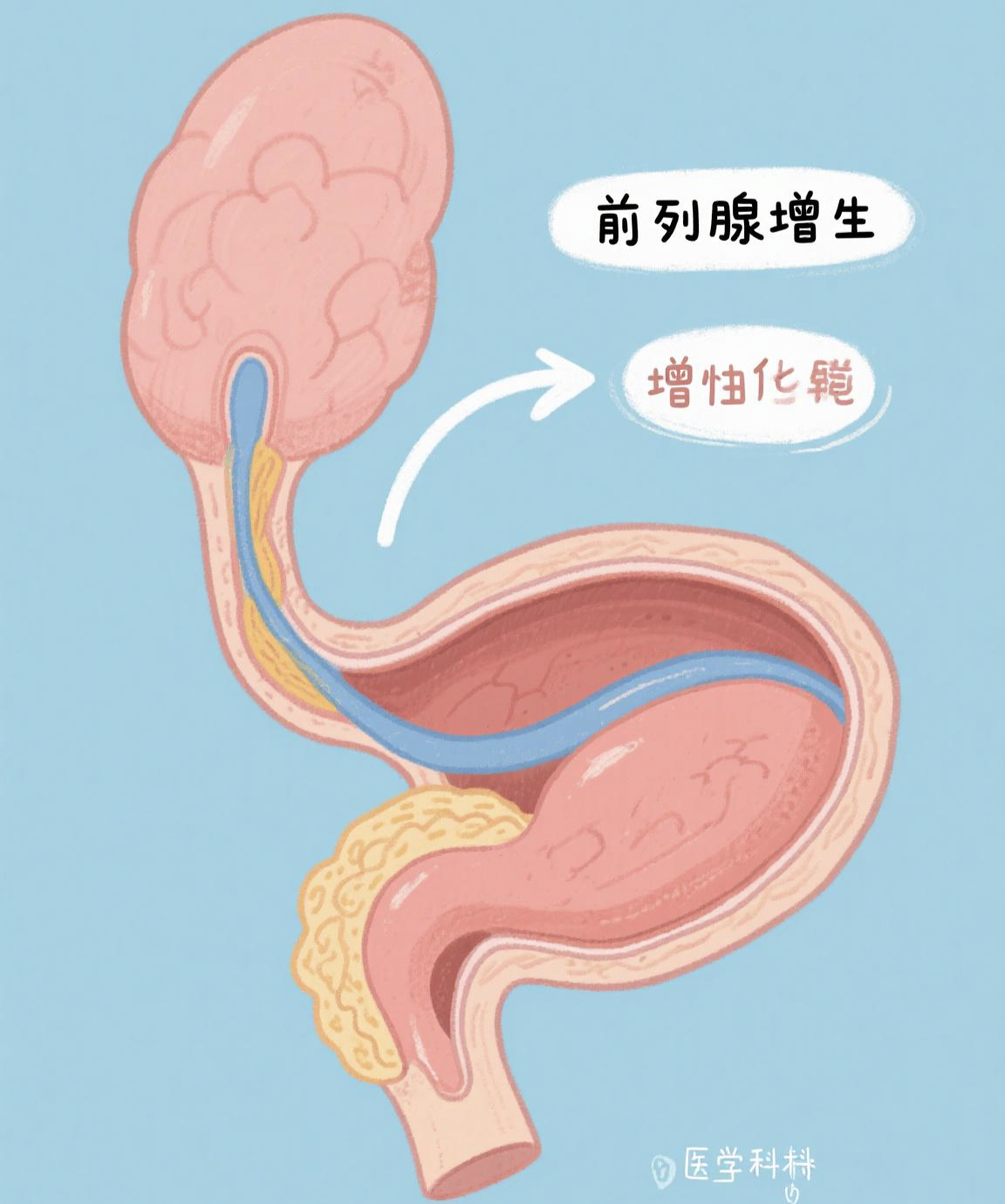

3. "前列腺增生一定会发展为癌症"

误区:认为良性前列腺增生(BPH)和前列腺癌有直接关联。

事实:

BPH和前列腺癌是两种独立疾病,发生部位不同(增生主要发生在前列腺移行区,癌多发生在外周区)。

两者可能共存,但无明确因果关系。

4. "PSA升高就是前列腺癌"

误区:过度依赖前列腺特异性抗原(PSA)筛查,认为指标升高等于患癌。

事实:

PSA升高还可能由前列腺炎、增生、尿潴留、甚至骑自行车或射精后暂时性升高引起。

需结合直肠指检、影像学(如MRI)和穿刺活检综合判断。

5. "前列腺炎会传染或影响性功能"

误区:

认为所有前列腺炎都具有传染性(尤其担心通过性生活传播)。

将前列腺炎直接等同于阳痿或不育。

事实:

仅少数由淋球菌、衣原体等引起的细菌性前列腺炎可能传染,需针对性治疗。

慢性前列腺炎可能伴随心理压力导致性功能障碍,但并非直接生理损害。

6. "久坐、骑车会直接导致前列腺癌"

误区:认为长期压迫前列腺会致癌。

事实:

久坐或骑车可能加重前列腺充血,诱发炎症或增生症状,但与前列腺癌无明确关联。

前列腺癌的主要风险因素是年龄、遗传、种族和高脂饮食等。

7. "保健品可以替代药物治疗"

误区:迷信锯棕榈、番茄红素等保健品能治愈前列腺疾病。

事实:

保健品可能缓解轻度增生症状,但无法替代手术。

过度依赖保健品可能延误正规治疗。

8. "前列腺癌必须立即手术"

误区:确诊前列腺癌后急于切除。

事实:

低危前列腺癌(Gleason评分低、PSA稳定)可能只需主动监测(Active Surveillance)。

过度治疗可能导致尿失禁、性功能障碍等后遗症。

9. "饮食对前列腺健康无影响"

误区:忽视生活习惯的作用。

事实:

增加风险:高脂饮食、过量红肉、酒精摄入。

保护因素:西红柿(含番茄红素)、绿茶、坚果、深海鱼(富含Omega3)、豆类(植物雌激素)。

10. "治疗后症状消失就不用复查"

误区:前列腺炎或增生症状缓解后停止随访。

事实:

慢性前列腺炎易复发,需调整生活方式(如避免辛辣、规律性生活)。

前列腺癌患者治疗后需定期监测PSA。

科学建议

1. 定期检查:50岁以上男性每年做PSA和直肠指检;有家族史者提前至45岁。

2. 症状鉴别:排尿异常、骨盆疼痛、血尿等症状应及时就医,而非自我诊断。

3. 生活方式:避免久坐、适度运动、减少酒精和辛辣食物摄入。

如有疑虑,建议咨询泌尿外科医生,避免因误区延误治疗。

误区:认为前列腺增生、前列腺炎或前列腺癌仅发生在老年人中。

事实:

前列腺炎常见于中青年男性(2050岁),尤其是慢性盆腔疼痛综合征。

前列腺癌虽多见于50岁以上,但近年有年轻化趋势。

前列腺增生通常从40岁后开始出现症状。

2. "尿频、尿急一定是前列腺炎"

误区:将排尿异常简单归因于前列腺炎。

事实:

尿频、尿急还可能是膀胱过度活动症、尿路感染、糖尿病甚至心理因素导致。

需通过前列腺液检查、尿流动力学等明确诊断。

3. "前列腺增生一定会发展为癌症"

误区:认为良性前列腺增生(BPH)和前列腺癌有直接关联。

事实:

BPH和前列腺癌是两种独立疾病,发生部位不同(增生主要发生在前列腺移行区,癌多发生在外周区)。

两者可能共存,但无明确因果关系。

4. "PSA升高就是前列腺癌"

误区:过度依赖前列腺特异性抗原(PSA)筛查,认为指标升高等于患癌。

事实:

PSA升高还可能由前列腺炎、增生、尿潴留、甚至骑自行车或射精后暂时性升高引起。

需结合直肠指检、影像学(如MRI)和穿刺活检综合判断。

5. "前列腺炎会传染或影响性功能"

误区:

认为所有前列腺炎都具有传染性(尤其担心通过性生活传播)。

将前列腺炎直接等同于阳痿或不育。

事实:

仅少数由淋球菌、衣原体等引起的细菌性前列腺炎可能传染,需针对性治疗。

慢性前列腺炎可能伴随心理压力导致性功能障碍,但并非直接生理损害。

6. "久坐、骑车会直接导致前列腺癌"

误区:认为长期压迫前列腺会致癌。

事实:

久坐或骑车可能加重前列腺充血,诱发炎症或增生症状,但与前列腺癌无明确关联。

前列腺癌的主要风险因素是年龄、遗传、种族和高脂饮食等。

7. "保健品可以替代药物治疗"

误区:迷信锯棕榈、番茄红素等保健品能治愈前列腺疾病。

事实:

保健品可能缓解轻度增生症状,但无法替代手术。

过度依赖保健品可能延误正规治疗。

8. "前列腺癌必须立即手术"

误区:确诊前列腺癌后急于切除。

事实:

低危前列腺癌(Gleason评分低、PSA稳定)可能只需主动监测(Active Surveillance)。

过度治疗可能导致尿失禁、性功能障碍等后遗症。

9. "饮食对前列腺健康无影响"

误区:忽视生活习惯的作用。

事实:

增加风险:高脂饮食、过量红肉、酒精摄入。

保护因素:西红柿(含番茄红素)、绿茶、坚果、深海鱼(富含Omega3)、豆类(植物雌激素)。

10. "治疗后症状消失就不用复查"

误区:前列腺炎或增生症状缓解后停止随访。

事实:

慢性前列腺炎易复发,需调整生活方式(如避免辛辣、规律性生活)。

前列腺癌患者治疗后需定期监测PSA。

科学建议

1. 定期检查:50岁以上男性每年做PSA和直肠指检;有家族史者提前至45岁。

2. 症状鉴别:排尿异常、骨盆疼痛、血尿等症状应及时就医,而非自我诊断。

3. 生活方式:避免久坐、适度运动、减少酒精和辛辣食物摄入。

如有疑虑,建议咨询泌尿外科医生,避免因误区延误治疗。

胸科自助挂号服务平台

(挂号系统严格加密,绝对保障您的隐私安全)

医院地址:南阳市中州路254号

(永安路与中州路交叉口向东100米路南)

公交乘车路线:4路, 21路, 26路, 29路到南阳胸科医院站下车即到。

医疗广告审查证明文号:(宛)医广【2022】第064号 备案号:豫ICP备15036785号

南阳胸科医院公众号:nyxkyy 欢迎您微信访问